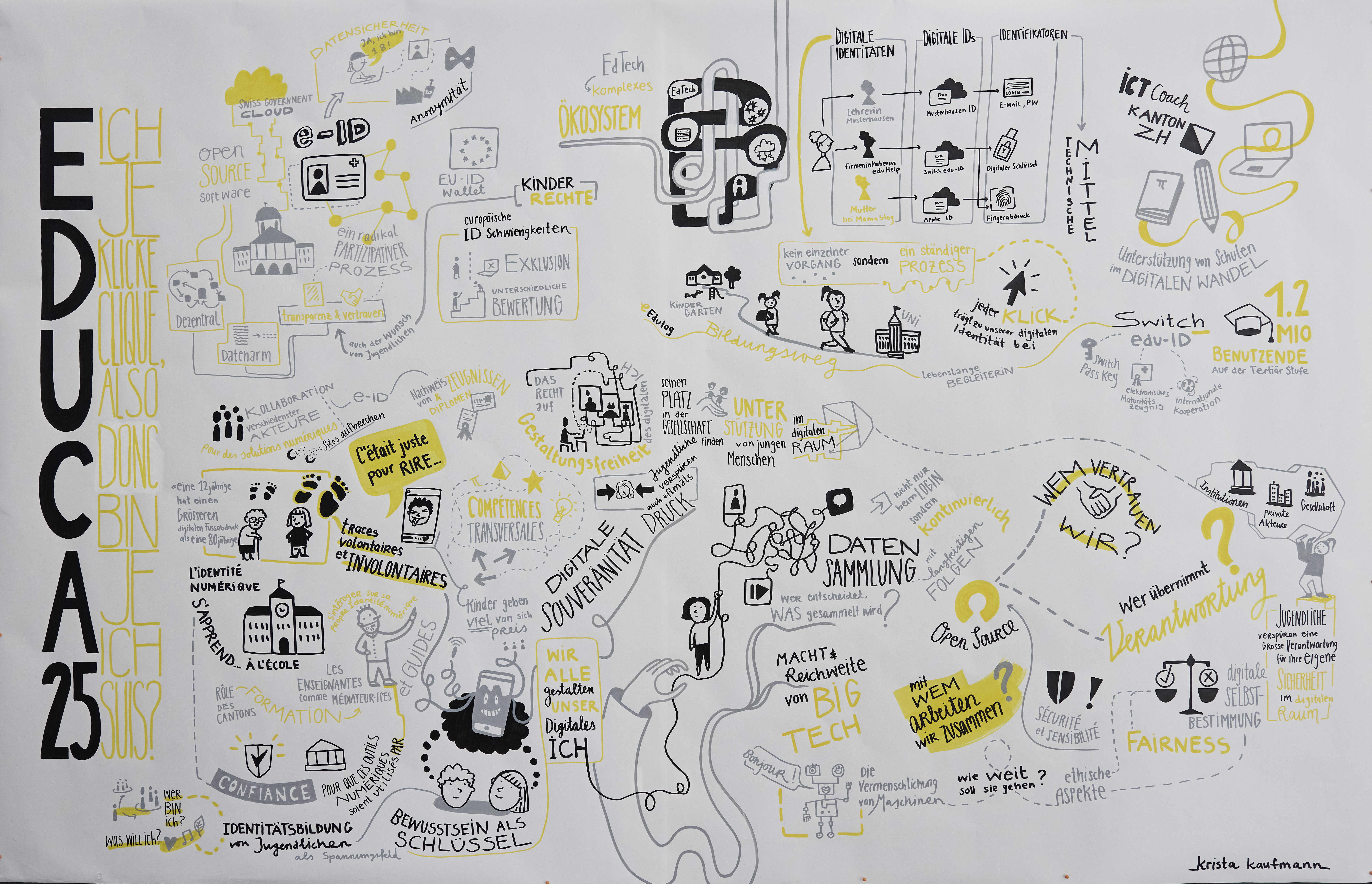

Besonders im digitalen Bildungsraum ist das stete Fragen nach dem Warum, Wie und Was wichtig. Warum sollen Schülerinnen und Schüler digitale Räume nutzen? Wie sehen bestehende Abhängigkeiten, Beziehungen und Lösungen für Lernende aus? Was bedeutet dies für die (digitale) Identitätsentwicklungen von Kindern und Jugendlichen? Mit diesen Fragen eröffnete Toni Ritz, Direktor von Educa, die diesjährige Fachtagung.

An der Educa25, die am 3. September im Zentrum Paul Klee in Bern stattfand, nahmen rund 140 Vertreterinnen und Vertreter aus der Bildungspraxis, Forschung, Wirtschaft und Verwaltung teil. Nebst Referaten von Fachpersonen wurde der Umgang mit digitalen Identitäten zudem in praxisnahen Ateliers erlebbar gemacht. Beachten Sie dazu auch die Beiträge der Referentinnen und Referenten zum Thema «Digitale Identität».

Engagierte Teilnehmende in den Ateliers.

Wer bin ich? Wer will ich sein?

Alle Generationen durchleben dieselben Entwicklungen. Kinder und Jugendliche lösen ihre Entwicklungsaufgaben im Vergleich zu Vorgängergenerationen jedoch durch ein verändertes Umfeld, andersartigen Spannungen und Belastungen wie auch neuen Hilfsmitteln, so der Vertreter von Pro Juventute Daniel Betschart. Neben Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche bei der Selbstdarstellung, der Selbstwirksamkeit und der Selbstbestimmung birgt der digitale Raum auch Risiken im Bereich des Profilings, der Manipulation und von nicht nachvollziehbaren Algorithmen. Transparenz gewährleisten, die Privatsphäre und vor Missbrauch schützen, sind daher notwendige Vorbedingungen zur Nutzung von digitalen Räumen.

Alle Referentinnen und Referenten betonten, dass die digitale Identität mehr als eine technische Lösung respektive eine eindeutige Identifizierung mittels eines Logins ist. Sie umfasst Lernbiografie, Interessen, Erfolge und Misserfolge, Reputation und soziale Leistungen. Ausserdem bestimmt sie, wie andere uns sehen und wie wir uns selbst verstehen. Somit bedeutet die digitale Identität nicht nur Zugang, sondern auch Gestaltungsfreiheit über das eigene Ich.

Rahmenbedingungen und Vertrauen schaffen

Die Vielfalt an Organisationen, Interessen und Kompetenzen, aber auch die Komplexität der digitalen Transformation führen zu Unsicherheiten im Bildungssystem. Werden Entscheidungen zur Funktionalität, dem Design oder der Architektur einer technischen Lösung getroffen, haben diese jeweils Systemwirkung, so Beth Havinga von der European EdTech Alliance (siehe auch Identitätsmodelle im Bildungssystem). Dabei betont sie die Wichtigkeit des Schutzes des zukünftigen Selbst des Kindes.

Reglementarien aber auch Hilfsmittel helfen zudem Vertrauen herzustellen. Als wichtig erachtet wurde von allen Referentinnen und Referenten der Dialog zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen. Gemäss Esther Seidl-Nussbaumer von Switch bestehen bereits technische Lösungen, beispielsweise in Schweizer Vertrauensnetzwerken wie der Switch edu-ID oder Edulog. Ein weiterer essentieller Aspekt ist es, Bewusstsein zu schaffen für die eigenen digitalen Identitäten. Esther Seidl-Nussbaumer führte aus, dass die technische Infrastruktur vom Individuum her gedacht werden muss. Denn die digitale Selbstbestimmung beginnt beim Individuum. Gerhard Andrey stellte in seinem Referat die Prinzipien einer vertrauenswürdigen Infrastruktur im Datenökosystem vor. Sie umfassen Transparenz, Datensparsamkeit, Nutzerzentrierung, Privacy-by-Design oder auch Privacy-by-Default (vgl. Technologie e-ID).

Die Referierenden beantworten Fragen aus dem Publikum.

Verantwortungsbewusster Umgang

Für David Rey, SER (Syndicat des enseignant.es romand.es), liegt die Herausforderung insbesondere im pädagogischen Umgang mit der digitalen Identität. Schülerinnen und Schüler nutzen den digitalen Raum in unterschiedlichen Rollen bereits früh, meist ohne dass sie sich ihrer digitalen Identität bewusst sind. Lehrpersonen fällt eine Schlüsselfunktion zu, sei dies im Unterricht, als Vorbild oder als Mitarbeitende einer Institution. Für einen positiven Umgang mit der digitalen Identität müssen sie entsprechend ausgebildet, ausgerüstet und für ihre Arbeiten anerkannt werden.

Aufgrund der digitalen Transformation werden Produkte und Prozesse digital neu gedacht. Bei vielen Fragen stehen wir hierbei noch am Anfang. Im Bildungsbereich haben wir so die Chance, die digitalen Identitäten der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lernenden sicher und bewusst zu gestalten, sie zu begleiten und sie in ihrer (digitalen) Identitätsentwicklung zu unterstützen.